2015年10月20日 (火)

駅に響く立ち売りの声 人情あふれる菖蒲さんの駅弁

2015年10月12日~2015年10月18日放送

熊本放送 ラジオ制作部付 宮川理佳

【番組概要】

九州南部の山間を走るJR肥薩線。観光列車やSL人吉が到着する人吉駅には、全国でも珍しくなったお弁当の立ち売りをしている「駅弁のおじさん」がいます。駅弁を木の箱に入れて担ぎホームに立つこと45年の菖蒲豊實さん(71)。列車の旅が主流だった時代から車社会になった現在。立ち売りをする人が少なくなるなか菖蒲さんは駅弁一筋!雨の日も風の日もお客さんを迎えます。気さくな菖蒲さんの周りには心温まる人々の会話がありました。さぁ!みなさんを乗せた列車の旅、いよいよ人情あふれる人吉駅に到着です。

【制作意図】

列車での移動が主流だった時代から、車社会へと移り変わり、人吉駅を取り巻く風景も変わりました。現在熊本で唯一、駅弁の立ち売りをしている菖蒲さんは、駅弁を売るだけでなく、列車の発着時には大きな声で「いってらっしゃーい」と叫びお客さんを見送ります。その姿を見ていると、時代は変わっても昔と変わらない、人と人とのふれあいがあるように思います。お客さんの旅の安全を祈り見守っているような菖蒲さんの温かさを感じながら、立ち売りの声と汽笛の音に懐かしい雰囲気を味わっていただきたいです。

【制作後記】

名物の「栗めし」「鮎ずし」を食べたいという方はもちろんのこと、菖蒲さんに会いにやってきたというお客さんが多いことに驚きました。また小さいこどもが駅弁の入った木箱を覗こうとすると、見えやすいようにひざを曲げるなど、随所に菖蒲さんの優しさを感じることができました。お弁当を買いに来る人は、自然と笑顔になります。それが菖蒲さんの魅力なのだと思います。人吉の名物は駅弁、SL人吉だけではなく菖蒲さんもそのひとつです。また会いに行きたくなる「駅弁のおじさん」は熊本・人吉のかけがえのないものだと思いました。

2015年10月 6日 (火)

録音風物誌リスナープレゼント

こちらのプレゼントは締め切らせていただきました。

ご応募いただいた皆さまありがとうございました。

番組をお聴きの皆さまにプレゼント

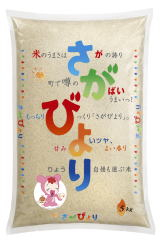

「米の食味(しょくみ)ランキング」で5年連続の特A評価を獲得した

佐賀県産「さがびより」の今年の新米5キロを5名様にお送りします。

【ご応募方法】

■住所

■氏名

■年齢

■電話番号

■番組の感想、ご要望など

をお書き添えのうえ、お聴きの放送局へはがき、またはkayoukai@radio.or.jp まで、 「録音風物誌新米プレゼント」と明記してご応募ください。 締切りは10月20日です。 尚、当選者の発表は11月上旬の賞品発送をもって代えさせていただきます。

ここは無人駅じゃない ~理容師夫妻の20年

2015年10月5日~2015年10月11日放送

福井放送 ラジオセンター 前田智弘

※2015年度録音風物誌番組コンクール入賞作品

最優秀賞受賞 再放送です。

番組をお聴きの皆さまから抽選で5名様に「さがびより」新米5Kgプレゼント。

詳しくは火曜会TOPページ「NEWS」よりリンクにジャンプしメールにてご応募ください。

多数のご応募お待ちしております。

【番組概要】

福井県の南西部、若狭湾をのぞむ小浜市には、JR小浜線というローカル線があります。その駅の1つJR加斗駅には、駅を示す看板の横に、理髪店の軒先でよく見る赤・白・青3色のサインポールが。塚本久夫さん(71)と、妻の朝子さん(67)夫妻は、かれこれ20年間、加斗駅の舎内で、理髪店を営みながら、駅の業務を一手に引き受けて利用者を見守り続けています。毎日毎日掃除を欠かさず、駅を訪れる人を笑顔と優しい言葉で迎える塚本夫妻。加斗駅を支える2人の思いをお届けします。

【制作意図】

電車を利用する上で、駅は単なる通過点のひとつになっていることが多いと思います。しかし、加斗駅を訪れたときに感じた、日常のコミュニケーションの豊富さ!塚本夫妻が理容師と駅員を兼任しているというユニークさもさることながら、夫妻と利用者の会話のあたたかさに胸を打たれ、駅での会話を通してこの駅の魅力を伝えたいと思い、制作しました。福井県内にも無人駅はたくさんありますが、そこに人がいることの意義、そして、駅は自分たちが守っていくのだという塚本夫妻の熱意を感じていただければ嬉しいです。

【制作後記】

20年、単純に365日をかけると、その日数は7300日。ひとくちにいうのは簡単ですが、それだけの期間、来る日も来る日も駅に通うというのは相当なご苦労でしょう。しかし、そんなことを微塵も感じさせないお2人の明るさに、取材をしながらパワーをいただきました。若狭小浜は、人のぬくもりにあふれ、時間がゆっくり流れているような気持ちになる素敵なところです。ぜひ、小浜線に乗って、加斗駅を訪れてみてくださいね。

2015年10月 2日 (金)

一番風呂を目指して

2015年9月28日~2015年10月4日放送

南日本放送 ラジオ制作部 七枝大典

※2015年度録音風物誌番組コンクール入賞作品

優秀賞受賞 再放送です。

【番組概要】

鹿児島県西部、薩摩半島のほぼ中央に位置する日置市にある温泉地「湯之元」。

地名にもなっているように県内でも霧島、指宿に続く県内有数の温泉地で街を歩けばほ

のかに硫黄の香りが漂います。温泉が生活に密着している湯之元の中でも「田之湯温泉」

は特別な存在。朝5 時30 分開店直後の「一番風呂」を目指し、近隣から多くの住民が

詰め掛けます。この「一番風呂」をブームにしたのは、その名も「日本朝風呂党」。

地元の漁師や農家、飲食店主などで構成される、朝風呂を愛してやまない皆さんです。

一番風呂の魅力は一体 何なのか?そして日本朝風呂党に込められた想いとは?

朝風呂を愛する皆さんに密着しました。

【制作意図】

一番風呂めがけて、田之湯温泉にいらっしゃる皆さんの情熱と「日本朝風呂党」に込め

られた想いを知りたくて取材に取り組みました。

【制作後記】

昭和53 年2 月吉日、「日本朝風呂党」は「朝風呂入れば世界平和!」という立党宣言の

下に結成された素晴らしい、そしてユニークな党です。しかし、その大本にある心は「地

元の温泉を愛すること」。現在はメンバーの高齢化にともない、以前のような活気ある

活動は出来ていませんが、その精神は今後も語り継がれ 過疎高齢化で悩む街づくりの

一角を担っていく「地域資源の1 つ」なのだと思います。朝風呂、万歳!

2015年9月18日 (金)

ふるさとをのんびりと~観光列車「おいこっと」の旅

2015年9月21日~2015年9月27日放送

信越放送 ラジオ局編成制作部 小林万利子

※2015年度録音風物誌番組コンクール入賞作品

優秀賞受賞 再放送です。

【番組概要】

これまで「長野新幹線」として東京~長野間をつないだ路線が、この春さらに北に延び、「北陸新幹線」として金沢につながりました。東京にも北陸にも「近く」「速く」なった長野県。けれど、できれば「のんびり」「ゆっくり」と、この地域の良さを感じてもらえたら、という願いを込めて、北陸新幹線と同時期に誕生した観光列車が「おいこっと」です。「おいこっと」という名は「TOKYO」を逆さまに読んだもの。車両デザインは「古民家風」、販売サービス担当は「もんぺ姿」、地元の味のサービスもあり!田舎の魅力を目いっぱい詰め込んだ「おいこっと」の旅を、音でお楽しみください。

【制作意図】

交通網の発展は、旅を便利にスピードアップさせます。その一方で、急ぐことで見えなくなってしまうものも・・。「おいこっと」は、北陸新幹線と並行して北進する「飯山線」を、あえて、ゆっくりのんびり走ることで、この地域「北信濃」の魅力を実感していただける観光列車です。車内放送を担当するのは、北信濃出身の俳優・常田富士男さん。おなじみの味わい深い声で、「おいこっと」の旅を案内してくれます。また、ここは童謡唱歌の作詞作曲者を数多く輩出した地。唱歌「ふるさと」の作詞者・高野辰之は、この辺りの「かの山」「かの川」を歌にしたのです。車窓からの眺めを想像しながら聴いて下さい。

【制作後記】

ゆっくりのんびり田舎満喫の「おいこっと」。お客さんは中高年層が中心、かと思いきや、中高生からOLグループ、小さい子を連れたママさんなど、予想以上に若い人たちも多く、驚いたと共に、ちょっと嬉しくなりました。皆さん口を揃えて、「すごくいい」「楽しい」「のんびりできる」と感想を述べ、年齢層の違う知らない同士でも、なんとなく会話が弾んで盛り上がっていたりして・・。「おいこっと」の目指すところは「田舎のおばあちゃんの家」。訪れた様々な人たちを温かく包み込むようなこの列車の魅力は、まさにここ北信濃の人々の「おもてなし」の心がもたらしているのだと感じました。

音で魅せる祇園祭~復活の大船鉾2年目の思い~

2015年9月14日~2015年9月20日放送

京都放送 ラジオ編成制作局制作部 永田和美

【番組概要】

京都三大祭りの一つ祇園祭。7月から1か月間行われる1000年を超す歴史があるお祭りです。そのハイライトの一つが33基の山鉾が街中を巡行する山鉾巡行。この巡行に去年150年ぶりに復活を遂げたのが大船鉾でした。復活への道のりは険しく関わった人たちが150年の思いを繋げ、ようやく去年形になりました。番組の冒頭のコメントは去年巡行を終えてインタビューした時の木村さんの音声です。復活がゴールではなくこれからスタートだといった木村さん。それから1年後の今年、どんな気持ちで巡行に挑みまた思いを繋げていくのか追いかけました。また祇園祭を音で捉え、7月に入ると京都の町がどんどん祇園祭の音で包まれる雰囲気を感じていただければ幸いです。

【制作意図】

7月を迎え、町のあちこちで祇園囃子が聞こえると、あぁ、この時期が来たなと音で実感する事も多い祇園祭。番組では、去年150年ぶりに復活を遂げた大船鉾を追いかけながら、音で祇園祭を少しでも感じてもらえたらと思い制作しました。、また、復活を遂げた大船鉾ですが、復活した事がゴールでなく、ここからまた継続していかなくてはなりません。志をつなぎ、また来年に向かう大船鉾を感じていただければ幸いです。

【制作後記】

祇園祭は様々な方向から楽しむことができます。歴史をとっても動く美術館と言われる懸想品を楽しむ事も。。。そんな中、音に注目すると様々な音にあふれていました。縄を縛る音、目の前をギシギシいいながら鉾が通る音。そんな音に注目して楽しんでいただくのもまた一つ魅力かなと思います。そして掛け声も大船鉾は2年目の巡行ですが去年より掛け声も大きく力強さを感じました。毎年こうして進化しながら思いを繋いでいく大船鉾をはじめ山鉾町を感じるのもまた楽しみの一つです。

皆生トライアスロン~もう一人のアスリート~

2015年9月7日~2015年9月13日放送

山陰放送 テレビ総局報道部 岡村帆奈美

【番組概要】

毎年7月に行われている「全日本トライアスロン皆生大会」。全国からこの皆生大会に参戦すべく、鉄人たちが集まります。しかし、主役は鉄人たちだけではありません。今回は大会を支える地域のボランティアスタッフに密着しました。温泉街の熱い一日、もう一人のアスリートといわれるボランティアスタッフの奮闘をお伝えします。

【制作意図】

鳥取県米子市皆生というと、真っ先に「皆生温泉」をイメージする方が多いかもしれません。しかし実は、全国でも有数の温泉街が日本のトライアスロン発祥の地だったのです。トライアスロン皆生大会を取り上げることで、皆生の別の顔が伝わればと思います。また、ボランティアスタッフなど街を挙げての取り組みや影の奮闘を知っていただければと思い制作しました。

【制作後記】

7月19日、猛暑の中行われた大会を終日追うのはとても大変でした。スタート音、スイム、バイク、ラン・・・とどのように音を収録すればよいか悩みましたが臨場感が伝わっていれば幸いです。また、ボタンティアスタッフの支えがなければ大会の運営ができないということが取材を通してよく分かりました。ボランティアスタッフに密着したことで、地域の「人」の温かさなども感じていただけたらと思います。

2015年9月 1日 (火)

東郷文弥節人形浄瑠璃

2015年8月31日~2015年9月6日放送

南日本放送 ラジオ制作部 七枝大典

【番組概要】

鹿児島県薩摩川内東郷町斧渕(とうごうちょう おのぶち)。

ここは、国の重要無形民俗文化財にも指定される「東郷文弥節(とうごうぶんやぶし)」が残る街。この「東郷文弥節人形浄瑠璃」は、江戸時代前期に上方を中心に活躍した浄瑠璃太夫 岡本文弥が語り始め、「なき節」とも呼ばれるように、どこか寂しげな雰囲気が特徴。語り太夫(義太夫)、三味線、拍子木、太鼓、そして着物姿の男女の人形(人形遣い)で構成されます。一時期は上方を中心に人気を誇りましたが現在は新潟県佐渡市、石川県白山市、宮崎県都城市、そして鹿児島県東郷町の4県に残るのみとなりました。明確な記述は残っていませんが、300年以上続く伝統の「東郷文弥節人形浄瑠璃」をご紹介します。

【制作意図】

「東郷文弥節人形浄瑠璃」は全国に4ヶ所にしか残っていない「古浄瑠璃」の1つ。300年以上前から東郷町で演じられていますが、県内での知名度は高いとはいえません。少しでも多くの方に「東郷文弥節人形浄瑠璃」を知っていただきたいという思いと、「伝統芸能に関わるきっかけのヒント」を、子供の頃から関わっている立場と大人になってから関わるようになった方へのインタビューを通して伝えられればと思い、制作しました。

【制作後記】

鹿児島県民でも「東郷文弥節人形浄瑠璃を知っている」と言うと、「かなりの鹿児島通だね」といわれるほど(国の重要無形民俗文化財に指定されているのに・・・)、「貴重な」伝統芸能。他の地域と同じように「高齢化と後継者問題」を抱えていますが、「自分達が楽しそうに演じていれば、このあとにも残せるんじゃないか?(後世に)つないでいけるんじゃないか?」という姿勢で取り組んでいらっしゃることが印象的でした。

2015年8月24日 (月)

瀬戸内の自然と奏でるミュージック

2015年8月24日~2015年8月30日放送

南海放送 RNBコーポレーション 古茂田圭

【番組概要】

愛媛松山沖、瀬戸内国立公園にも属する忽那諸島の中で最も大きな島「中島」。みかんの島と言われるほど全産量はもとより、美味しいみかん(柑橘)が育つ島です。しかし若者の島離れは進み、過疎高齢化の島です。この島に4年前「農音」というNPOが誕生しました。首都圏で活動していたバンドマン達は中心に発足、中島への移住をサポートしています。農業をしながら音楽を奏で、地域に根差す団体です。キャッチフレーズは「昼は畑、夜はジャムセッション」どんな音楽を奏でどんな想いで島に暮らしているのか訪ねてみました。

【制作意図】

現在中島に「農音」を通じて移住した若者は4年間で33人。農業をしながら音楽も生み出し、届続けています。新しい過疎高齢化対策が中島にあるような気がします。そんな島の未来の光を音楽にのせて紹介します。

【制作後記】

驚くのはこの4年間、移住してきた若者が誰も島を離れていないということ・・・その理由は「適度な楽さ」。規則をあまりもうけず、困った時にそっとサポートそして島で音楽・アートを通じ新しい文化を自分たちで作れるというのも魅力なのかもしれません。